传 真:0591-28835906

地 址:长乐区吴航街道爱心路198号

网 址:www.clbwg.com

长乐博物馆网上送展一一文物:打开“我的故事”的正确方式

温情不打烊、精彩不缺席

明嘉靖螭纹三兽足铜炉

铜炉通高67.5厘米、口径41厘米,重53.4公斤。

炉的质地为青铜,形状为鼎形。形制为:敞口、束颈,肩部有一对朝官耳,圆鼓腹,腹部有精美的夔龙纹和卷云纹,腹底部有一圆孔(掏炉灰用),下腹有三个兽首长腿圆蹄足。

颈部两侧铸有大小文字,一侧大字是“南阳世泽”;另一侧大字是“陈氏祠堂”;在大字两侧又都有小字的上下款如“大明嘉靖叁拾年岁次辛亥春”以及“奉政大夫江西南安府同知署”等等。

这些铸字说明铜炉是专为陈氏家族的宗祠所铸造,以及铸造的年代、时间等。炉底部还铸有小字“上杭房二十三世孙锭铸”,说明了铸造人为陈锭。

这尊大型青铜香炉是放置在陈氏宗祠中烧香祭祀祖先用的。根据当地传世的《南阳陈氏族谱》记载,这支陈姓家族祖上是原河南南阳人,后南迁到福州上杭及长乐江田的。由于在明朝陈氏家人做了不小的官职,所以才有权力和财力铸造这样价钱不菲的大型铜香炉献给家族宗祠使用。这尊大铜炉原属于长乐江田陈氏宗祠所有,1949年解放后为江田村集体所有,1960年归县文化馆,博物馆成立后进入馆藏。

这尊大铜炉在用材、造型以及铸造工艺方面堪称佳作,体现了既承袭古器古制传统,又有明代的造大器的新工艺技术。由于传世的同类大器很少,加之炉上铸铭很多,是研究古代铸炉工艺和当地陈氏家族历史的宝贵重器。

明代象牙笏板

这件笏板长53.5厘米、顶头宽5厘米、下端宽8.5厘米、厚0.6厘米。

这件传世的象牙笏板,原属于长乐江田村公有,1960年收到县文化馆。成立博物馆后移交博物馆收藏。

象牙笏板是长条形,两头是上窄下宽,形体略弯曲。板面有不规则的细裂纹,表面呈牙黄色。内面的左下方有红漆楷书“兴贤坊弟子陈天伦叩谢”文字。

笏板是古代官员上朝时携带之物,把要向皇帝禀报的事情内容提要,写在笏板内面,因此非一般人所能持有。

古代笏板有木笏和牙笏等不同质地者,象牙在古代也是珍贵之物,因此上朝的高官多用贵重的象牙制作笏板携带使用。

在唐宋元明以来的古画、壁画和雕像中,常见双手捧着笏板站立的群臣、官吏形象,或者礼佛、朝仪的诸路神仙形象。因此世俗和民间对这种形象和笏板都比较熟悉。清代以后,这种汉式规制消失,臣子官吏面见圣上则施以跪礼。

这件象牙笏板和铭文都显示了,它可能与在福州建立的南明隆武政权有关。

民国粉彩花鸟纹瓷瓶

瓶高39.5厘米、口径11.2厘米、底径12.8厘米、腹径23厘米。

造型为长颈鼓腹敞口瓶,底为圈足。瓷胎白而细腻、坚致,瓶体釉上彩,绘有图案花纹和花卉鸟虫图画。瓶口外沿绘红底色,面上有一周花卉图案,颈部绘蕉叶纹和回纹;肩部绘西蕃莲和波浪纹;腹部绘珊瑚石、牡丹、蝴蝶和双蝙蝠,寓意富贵吉祥。底部有红彩楷书“乾隆年制”款。瓶口沿有一点微缺和小裂痕,整体基本完整。

这件花瓶解放前属于当地私人所有,土改时被没收。先归村庄集体后归县文化馆,成立长乐博物馆后拨归为馆藏文物。

瓷器产自江西景德镇窑,这种粉彩瓷器的品种,创烧于清代康熙年间,后在雍正和乾隆年间水平达到顶峰。之后随着社会经济的衰落,瓷器制造业开始走下坡路。

瓷器是古代中华民族的发明创造,中国瓷器在国际上享有盛誉!这件花瓶上所绘的牡丹花卉,树石、草叶和鹦鹉、飞蝶等,形象生动传神,色彩十分艳丽精美,出自民国的瓷画高手,仿清乾隆时期的粉彩瓷瓶,艺术价值较高。

北宋带盖多嘴陶壶

陶壶通高54.5厘米、口径10厘米、底径14.5厘米。

出土于长乐江田镇三溪村湖芦门山的北宋纪年墓中。

壶体陶胎粗松,呈褐黄色,烧制火候不高。壶盖为簟纽,呈束腰状,腰有一周附加堆贴纹,盖沿翘起,堆贴五脊,子口内凹。壶身撇口短颈,腹部高长,呈橄榄形,腹部自上而下有五道弦纹,每周弦纹间上下纵排列五个嘴,一周横排四个嘴,全壶共20个嘴,其中有3个嘴残断,壶底为平底。

这类多嘴陶壶,是北宋时期墓葬中常见的随葬陶器,属于民俗用品。对于这种多嘴壶(瓶)用途的认识,现在并没有定论。对于名称,有叫多嘴壶,也有叫多嘴瓶的,还有人叫“魂瓶”的。质地陶、瓷器均有,是晚唐出现的随葬器类。多数出土时无盖(不排除原木盖已朽),此壶有造型独特,带有尤如房顶的壶盖,所以比较少见。

唐代青釉盘口壶

这件唐代的盘口瓷壶高32.5厘米、口径14.8厘米、底径13厘米。

出土于长乐潭头二刘村唐墓中。

此壶瓷胎灰褐色。形制为浅盘形口,口沿外有一道弦纹,颈部短粗,斜溜肩,鼓腹,长腹平底。肩部有对称的环形双耳,器表施青釉,釉面呈流垂状,底部露胎。虽然历经一千多年,口沿有缺,冲线露釉,但基本完整。

盘口壶是三国魏晋时出现的新的青瓷器形,六朝时期非常流行,大型盘口壶多是鼓腹肥硕,到隋唐后逐渐变瘦。它们也是中国青瓷史上的一段传奇,一度风靡于南北朝和隋唐。

这件唐代的盘口壶,从瓷胎和施釉以及釉面呈蜡烛聚泪流淌状,可以看出是典型的福州唐代淮安窑青瓷器的特征。

福州的淮安窑除销售周边地区外,还远销海外诸国,在福建开启了海上陶瓷之路的先声。在日本南方沿海博多湾的鸿胪馆遗址,发现了不少福州淮安窑青瓷,在东南亚地区也有发现,反映了福州淮安窑瓷器曾远销东方丝绸之路和南方丝绸之路的历史实况。

明代铜印

印章边长8.2厘米、印柄长8厘米。

这枚铜印是长乐农民1985年在清溪时出水的,上交了县文化部门。现收藏于长乐区博物馆。

印章质地为青铜铸制,印面为正方形,印背面有一个梯形长柄。

印面的印文为阳文的九叠篆书,内容文字为:“行在刑部江西司印”;印上边款刻“隆武元年八月二十八日行在福建礼部造”。

这枚铜印的历史研究价值非常高!从它身上反映出明清鼎革之际,发生在福建境内一段波澜壮阔的历史故事。

1644年李自成“大顺”农民军攻入北京,崇桢皇帝在煤山上吊自尽。明山海关守将吴三桂勾结清军大败李自成农民军,占领北京后清军铁骑狂飚南下,明朝南京的福王建立的南京政府几个月后就覆灭了。

唐王朱聿键被黄道周、郑芝龙等众大臣、将领拥立为皇帝,驻扎福州,年号为“隆武”,朱聿键又被称为“隆武帝”。自1645年初夏南明隆武朝建立(隆武元年),至次年(1646年、隆武二年)初秋隆武皇帝被入闽清军所杀,执政仅一年两个月之久。但这段历史反映出明朝遗民不屈的反清斗争。

由于南明的隆武政权时间非常短暂,而这枚铜印又是隆武政权初建的隆武元年在福州铸制的,所以历史价值更弥足珍贵。

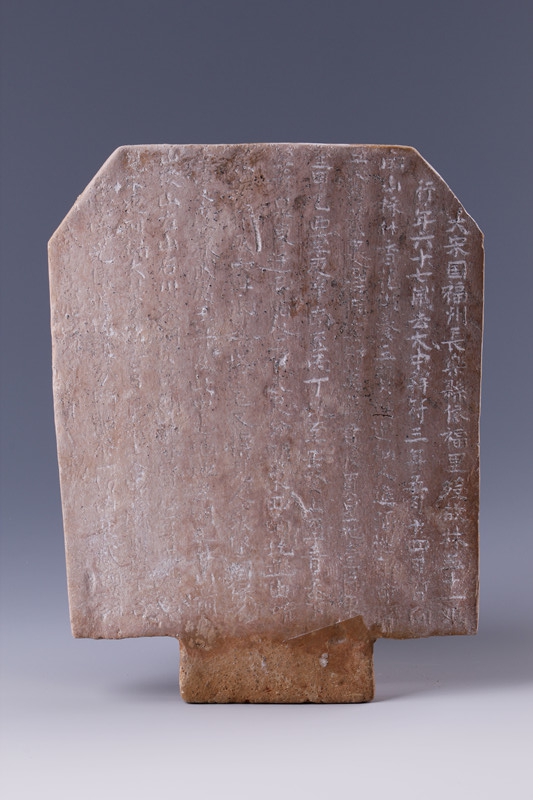

北宋陶制买地券

陶地券高32.7厘米、宽25.4厘米。

出土于长乐江田镇三溪树湖芦门山北宋墓葬中。

陶地券也可称为买地砖,形制为长方形,上部两端委角,底部中间有一榫头,原来是插入一个底座的。陶地劵面刻有很长的铭文“大宋国福州长乐县依福里,殁故林三十一娘,行年六十七岁,云:大中祥符三年五月十四日暂向角山採什花香供养三宝……”等等文字。

买地券是宋代流行的一种契约形式,即这块墓地的所有权被墓主人已经购买了。宋代买地劵有不同形制质地的,除了这种用陶刻好字烧成砖外;也有用石材刻字成石碑的;甚至还见到刻在随葬的石砚台上的;推测有的则是写在木牌上的,只不过木牌年久会腐朽而丧失。当时的买地券都是搁置在墓室中,经常与记录墓主人生平的墓碑共置一处。

买地劵的学术研究价值很高,不仅可以填补一些方志、文献记载的空白,特别是有墓主人下葬的确切年代,所以出土这样有纪年买地劵的古墓,被学术界称作“纪年墓”。买地券对我们了解宋代的社会文化和民俗有着重要的参考价值,是研究古代社会经济史、文化史、民俗史的珍贵的实物资料。

- 地址:长乐区吴航街道爱心路198号 电话0591-28835906 传真0591-28835906 闽ICP备2022005518号

- Copyright版权所有2014-2015@长乐区博物馆 技术支持:海科网络